Ubicación cronológica y terminológica

Hacia el año 4000 antes de nuestra era, aproximadamente, acontece en Egipto el tránsito desde el Neolítico hacia el Calcolítico. Este nuevo tiempo va a ser testigo, durante todo el milenio, de una serie de transformaciones culturales, tecnológicas, sociales, económicas y políticas que al final del periodo, hacia el año 3100, desembocará en la culminación de un proceso de unificación primero cultural y después política que convertirá a Egipto en el primer Estado territorial de la Historia.

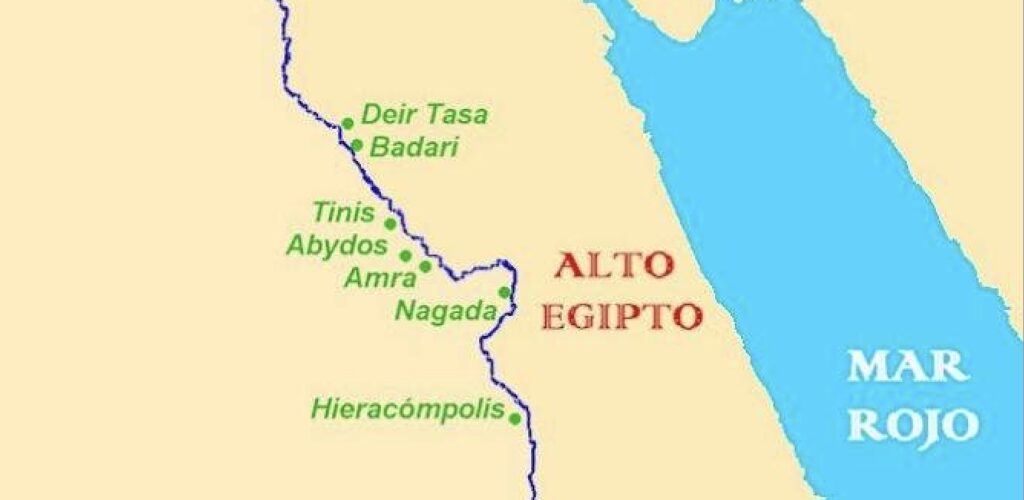

Los autores han utilizado criterios distintos para, en función de las transformaciones citadas, dividir estos casi mil años en fases específicas. Así pues, para el Alto Egipto (la ubicación geográfica que va a ser sobre todo abordada en el presente texto), tradicionalmente se han propuesto tres periodos: el Predinástico Antiguo (c. 4000 – 3600), el Predinástico Pleno (c. 3600 – 3300) y el Predinástico Final o Protodinástico (c. 3300 – 3100). Esta clasificación fue concebida para explicar fundamentalmente la cambiante experiencia sociopolítica altoegipcia, aunque tampoco abandona las restantes variables (culturales, económicas, etc.).

Otro sistema de clasificación para ubicar los acontecimientos ocurridos durante este IV milenio se basa en la evolución cultural. Este criterio distingue tres momentos: cultura amratiense, cultura gerzeense y cultura semaniense. No obstante, la manifiesta continuidad cultural en el Alto Egipto aconseja englobar las tres culturas citadas dentro de un término único, cultura Nagada, que recibe su nombre del asentamiento humano homónimo de Nagada, excavado por W. F. Petrie a finales del siglo XIX. Este yacimiento se encuentra en la orilla occidental del Nilo, a la altura del gran meandro que dibuja el río entre las ciudades actuales de Quena y Luxor.

Esta cultura Nagada, que será hegemónica primero en el Alto Egipto para después expandirse por el sur hasta Nubia y por el norte, con el paso del tiempo, hasta el Delta, se compone de las fases Nagada I (c. 4.000 – 3500), Nagada II (c. 3500 – 3300) y Nagada III (c. 3300 – 3100), que se van sucediendo casi sin solución de continuidad. Los rangos de fechas que aquí presento, muy semejantes a los antes vistos para Predinástico Antiguo, Predinástico Pleno y Protodinástico, son tan adecuados (o tan arbitrarios) como los de cualquier otra propuesta, pues al observar lo publicado en la literatura egiptológica diríase que cada uno de los especialistas pugna por presentar una cronología distinta y más novedosa que las del resto de colegas. Por ello vamos a dejar la cronología en un muy segundo plano para centrarnos, aunque sea con brevedad, en los grandes hitos sociales y políticos que van a ser la base de la futura institución monárquica, primero en el Alto Egipto y más tarde en todo el país.

Abordaremos después el complejo papel que fue representando el mundo de las divinidades como sustento fundamental de una ideología monárquica aún incipiente, pero que en la posterior época faraónica será sin duda el pilar de la institución. Terminaré este pequeño relato con una exposición de lo que fue el protocolo real del soberano egipcio, los cinco títulos que los reyes irán asociando a la institución monárquica desde el Predinástico hasta la Dinastía IV del Reino Antiguo. Veremos cómo la asunción de cada título es una reacción de esa ideología real ante las necesidades políticas que producen un hecho o un contexto muy concreto.

1- El origen del rey en Egipto

Primera fase – Nagada I

En el inicio del milenio entra en contacto con las poblaciones más septentrionales del Alto Egipto la llamada cultura badariense. Esta cultura neolítica, nacida en la zona más al sur del Egipto Medio hacia el 4.500, se caracteriza por la elaboración de una cerámica refinada (la conocida como black-topped, vasijas con el borde superior en negro), el esmerado tratamiento dispensado a los difuntos y, sobre todo, un primer y todavía muy primitivo trabajo en metal. Al no conocerse aún la tecnología para la fundición del cobre, el metal era solo martilleado. El badariense va a coincidir con la eclosión de la cultura Nagada I del Alto Egipto c. 3.900, lo que ha llevado a algunos investigadores al convencimiento de que Nagada I no es más que el desarrollo y expansión del badariense por todo el sur de Egipto (Navajas Jiménez, 2011). No lo creo así. La impresionante extensión que alcanza Nagada I en muy poco tiempo, desde Matmar (en el norte del Alto Egipto) hasta Kubbaniya o Khor Bahan (muy al sur), nos sugiere una cultura tan homogénea como autóctona que, además, introduce una iconografía inédita hasta el momento, como veremos enseguida.

Apenas se conservan restos de asentamientos humanos de Nagada I, por lo que toda la cultura material recuperada procede de sus necrópolis. Estamos hablando de una población fundamentalmente ganadera que practicaría el nomadismo buscando pastos, y que en determinados momentos regresaría a sus precarios asentamientos para el cultivo de la tierra y la ceremonia de los enterramientos. Seguramente estos periodos de sedentarismo fueron determinantes para la producción cerámica, el trabajo sobre hueso o marfil, el tallado de vasos y cuchillos de piedra, la confección de figuras animales y humanas en distintos soportes y otras manifestaciones culturales.

La cerámica de Nagada I es realmente hermosa, especialmente el llamado Tipo C o white cross-lined procedente de las tumbas asignadas a personajes de prestigio, que presenta por primera vez en Egipto motivos iconográficos geométricos, vegetales y, menos frecuentes, escenas complejas donde se observan animales salvajes y seres humanos.

Distintos tipos de cerámica y figurilla humana de Nagada I

Distintos tipos de cerámica y figurilla humana de Nagada I

Es precisamente en esta novedosa iconografía donde vamos a encontrar algunos elementos distintivos de la sociedad durante Nagada I. El Museo Pushkin de Bellas Artes, en Moscú, conserva un recipiente conocido como el “Cuenco de Moscú”, que muestra una escena cinegética muy signuficativa: un cazador sujeta con correas a una jauría de perros, llevando la cola de un animal colgada del cinturón (algo que se repetirá siglos después en la Paleta del Cazador que custodia el British Museum, y en el mango del cuchillo de Gebel el Arak entre las piezas del Louvre). Tanto en el Petrie Museum de Londres como en el Museo de Bruselas podemos contemplar sendas vasijas en cuya decoración aparece un motivo perfectamente conocido: un individuo con el cabello adornado con vegetales (o tal vez plumas) levanta los brazos, pero una cuerda que emerge de la figura se enrolla en torno al cuello de un segundo sujeto, de mucho menor tamaño y con el pelo largo, que parece ser prisionero del primero (Midant-Reynes, 2.014). Por no extenderme más, en el vaso descubierto hace no demasiados años en la tumba U-415 de la necrópolis conocida como Umm el-Qaab, en Abydos, tenemos una de las decoraciones más complejas conocidas hasta ahora en Nagada I, donde un personaje principal que lleva un tocado de plumas, sujeta una maza y viste una cola postiza de animal además de un estuche fálico. A ambos lados, unos individuos de menor tamaño tienen cuerdas atadas alrededor del cuello cuyos extremos sujeta el personaje principal (Navajas Jiménez, 2.011).

Individuos con maza y cola de animal colgando de la cintura, prisioneros atados con cuerdas…

Resulta obvio que es prematuro, incluso imprudente, hablar de “reyes” en este momento, pero es cierto que vemos algunos elementos conceptuales que posteriormente incorporará la figura del monarca dinástico, y que perdurarán mientras Egipto tenga un rey. Respecto a este periodo que llamamos Nagada I, aunque parezca asentado el liderazgo o una muy primitiva “jefatura”, no debemos perder de vista que toda la organización de la sociedad se sustenta en el principio del parentesco, criterio que prevalece para todo tipo de relaciones internas y externas. El líder es uno más de los parientes, aunque con algunas responsabilidades que lo diferencian del resto: resolución de disputas, vigilancia y control de la estabilidad comunitaria, y mando sobre la población en caso de enfrentamiento contra algún grupo vecino.

Segunda fase – Nagada II

El paso de la fase Nagada I a Nagada II ocurre aproximadamente en el año 3.500 antes de nuestra era. Todo el territorio del Alto Egipto va a experimentar en tres siglos unas transformaciones mucho más profundas y, sobre todo, más aceleradas que en cualquier tiempo anterior, especialmente al final del periodo. Las localizaciones que van a afrontar los cambios con mayor protagonismo durante este ciclo serán la ya citada Nagada, Hieracómpolis y Abydos.

Mapa esquemático del Alto Egipto en Nagada II

Mapa esquemático del Alto Egipto en Nagada II

En la primera mitad de Nagada II (clasificada como a-b) se incrementa notablemente la población de los asentamientos, que además se sedentariza definitivamente. En realidad ya podemos hablar con propiedad de ciudades, más que de asentamientos. La producción de bienes evoluciona hacia la especialización: los objetos cerámicos son de mayor calidad e imaginación, presentando programas decorativos tanto esquemáticos como figurativos que nunca se repetirán en Egipto. También la agricultura, aprovechando la crecida anual del Nilo, aumenta su rendimiento hasta el punto de generar excedentes idóneos para los intercambios comerciales con otros territorios: el Bajo Egipto, el Levante oriental y los grupos sureños de Nubia. Esta generación de riqueza se va a reflejar poco a poco, pero sin demora, en la estructura social, aflorando unas élites que van a demandar cada vez mayor cantidad y calidad de bienes de prestigio que se importarán desde el norte y también desde el sur. Aparecen cuchillos y hachas de cobre, pues ya existen hornos capaces de fundir tanto este metal como el oro, dando lugar a una orfebrería artesana capaz de producir una joyería muy delicada.

Nagada II (a-b) se extiende rápidamente por todo el Egipto Medio hasta entrar en contacto con otra cultura, la maadiense, originaria del Delta, también conocedora del metal y con importantes intercambios económicos con Asia occidental.

Vasija y paleta cosmética ictínea de Nagada II

Vasija y paleta cosmética ictínea de Nagada II

Una importante novedad de este periodo son los primeros indicios de una creencia en el Más Allá. Las tumbas de los individuos más ricos (que ya se hacen inhumar en lugares distintos de los utilizados por el resto de la población, vanitas vanitatis) contienen ajuares funerarios con provisiones para el difunto. Sirva como anécdota que durante el descubrimiento de la tumba S24, en Amaina, fue encontrada la pata delantera derecha de un toro (Navajas Jiménez, 2011). En las paletas de maquillaje de la época, trabajadas sobre grauvaca, comienzan a representarse divinidades como Min o Hathor. Por otra parte, los programas iconográficos siguen representando las escenas de caza y de dominación del enemigo, pero empiezan a aparecer motivos decorativos (que también son simbólicos) importados de Mesopotamia: animales míticos como el grifo o el serpopardo, y el llamado “Señor de las bestias”, un individuo representado separando a dos fieras rampantes con sus manos, alegoría del triunfo del ser humano sobre la naturaleza o la victoria del orden sobre el caos.

Precisamente cuando se inicia la parte final de este periodo, Nagada II (c-d), este motivo del “Señor de las bestias” vamos a encontrarlo también en uno de los más importantes hallazgos arqueológicos correspondientes a esta época. La T100 o tumba 100 de Hieracómpolis fue excavada en 1.899 por F. W. Green, que descubrió algo inédito: en el interior se encontraba el primer ejemplo de decoración funeraria parietal en Egipto, un mural pintado al fresco sobre yeso que ofrece este aspecto:

El tema principal consiste en la procesión de seis barcas navegando sobre las aguas del Nilo. Fuera de ellas vemos escenas de humanos y animales en distintos contextos dotados de un fuerte simbolismo: la caza, la guerra, la dominación y el ritual . En una de las barcas se intuye la presencia de un personaje que (siguiendo la lectura de Cervelló Autuori, 2.011) algunos autores interpretan como amortajado, buscando la comparación con otros hallazgos de época similar (el llamado tejido de Gebelein, datado a finales de Nagada II) o posterior (el mango de cuchillo del MET en Nueva York, fechado ya en Nagada III), lo que recuerda mucho al rey amortajado y con flagelo de la Fiesta

de Sed, o jubileo real, que se celebrará después a lo largo de todo el periodo Dinástico. También para Cervelló, dos escenas que se representan fuera de las barcas son muy definitorias: a la derecha de la barca más grande del registro superior tenemos a un individuo que sostiene un flagelo y algún tipo de cetro, en una postura aparentemente de carrera, que también se podría relacionar con la carrera ritual en el jubileo del posterior rey dinástico; y en el extremo inferior izquierdo de la pintura aparece el motivo de la “masacre del enemigo”, que podremos contemplar de manera recurrente en época faraónica, donde un personaje mantiene agarrados a tres prisioneros atados mientras con la otra mano levanta sobre sobre sus cabezas algún tipo de arma (¿una maza, tal vez?). Todo esto significaría, para el autor citado, que la tumba 100 de Hieracómpolis parece no dejar dudas sobre lo que sería la primera presencia de un “rey” (las comillas son del propio autor) y un Estado incipiente en el Valle del Nilo. Otros expertos coinciden con la apreciación del Heb-Sed en este momento (Padró Parcerisa, 2019), o llegan a escribir: “La ideología del jefe de Hieracómpolis marca la semántica política del primitivo Estado” (Assmann, 2005).

Además de la T100, otros importantes hallazgos parecen reforzar la tesis que defiende la aparición de un monarca primigenio en este preciso momento, si bien en otra ubicación. En el lugar que en su tiempo ocupó la ciudad de Nagada existe una necrópolis que se clasifica como “Cementerio T”. En una de sus tumbas, la T5, se han encontrado evidencias de sacrificios humanos, con una serie de huesos y cráneos dispuestos siguiendo los muros de la tumba. Hace ya más de un siglo que Petrie habló de restos sacrificiales en Nagada. También en la localización de Adaima han aparecido restos de individuos con las gargantas cortadas y posteriormente decapitados, y algo similar tenemos en la necrópolis HK6 de Hieracómpolis. Si bien estos indicios no son concluyentes, podemos estar ante el antecedente de los personajes que fueron sacrificados y enterrados junto a las tumbas reales de los reyes históricos de la Dinastía I en Abydos (Midant-Reynes, 2014).

Parece claro, en todo caso, que en estos momentos tanto Nagada como Hieracómpolis y Abydos son mucho más que ciudades. Se definen mejor como estructuras sociales complejas, con una economía boyante por la competencia entre los tres territorios por las minas del desierto oriental (puesto que de allí proceden tanto el cobre como el oro), y por el control de las rutas comerciales que llegan desde el norte (madera, aceite y vinos) y desde el sur (ébano, marfil, incienso, plumas de avestruz, pieles de felinos salvajes), aportando bienes de prestigio que cada vez son más demandados por unas élites muy diferenciadas del resto de la población, pero sometidas a la autoridad de jefes o reyes que, muy posiblemente, ya tienen alguna prerrogativa como intermediarios entre lo humano y lo divino.

El Bajo Egipto de este momento vive inmerso en su propia cultura maadiense, antes mencionada, que es relativamente uniforme en todo el territorio. Aquí los núcleos de población tienen mucha más importancia que las necrópolis, aunque no se ha generado una jerarquización social comparable con la del Alto Egipto. Esta cultura norteña experimenta un franco retroceso a medida que va siendo sustituida por la nagadiense que llega desde el sur. Puede decirse que ya en los primeros momentos de Nagada III todo el territorio egipcio, desde el Mediterráneo hasta la primera catarata del Nilo, presenta una cultura material y unos patrones de asentamiento y enterramiento de clara procedencia altoegipcia (Cervelló Autuori, 2011). Los últimos testimonios de la civilización maadiense están documentados en Buto, pero su resistencia cede muy pronto. De este modo culmina una unificación cultural que, no demasiado tarde, será también una unificación política.

Fase final – Nagada III

Es importante destacar que en algún momento entre el final de Nagada II y el inmediato comienzo de Nagada III, Hieracómpolis, Nagada y Abydos ya tenían un desarrollo político que permite hablar de Estados predinásticos . La lógica histórica nos enseña que cuando territorios vecinos organizados jerárquicamente, con economías especializadas y en franco crecimiento, compiten por los mismos recursos, el conflicto es inminente. Con mucha mayor agudeza lo explica un autor al señalar que, teniendo en cuenta las premisas de que “la esencia del Estado es el ejercicio legítimo de la violencia” y que “solo la guerra entre comunidades distintas puede dar lugar a los primeros comportamientos de tipo estatal”, podemos concluir afirmando que la competencia por los mismos recursos habría propiciado un enfrentamiento “que no se habría tratado de conflictos puntuales sino de ‘auténticas guerras de conquista’ y de anexión, las únicas que podían garantizar la eliminación definitiva de la competencia” (Campagno, 2008).

La consecuencia inmediata de la guerra es la desaparición de Nagada como entidad política, atacada por Abydos o tal vez por Hieracómpolis, o por la embestida en pinza de ambos contra su vecino común. El registro arqueológico no evidencia restos de destrucción en Hieracómpolis, y la posterior relación entre los dos territorios parece sugerir una alianza de subordinación en la que Abydos tendría la “capitalidad” y la residencia del rey, mientras Hieracómpolis, con su venerado templo consagrado al dios Horus, sería el foco religioso del nuevo territorio que (en terminología de Kemp, 2.008) hoy conocemos como Proto-Reino del Alto Egipto.

Por si el “mensaje monárquico” de la tumba 100 de Hieracómpolis no terminó de convencernos, los hallazgos arqueológicos sobre este nuevo tiempo de Nagada III arrojan resultados abrumadores. Estos descubrimientos han tenido lugar en la enorme necrópolis de Abydos, llamada Umm el-Qaab.

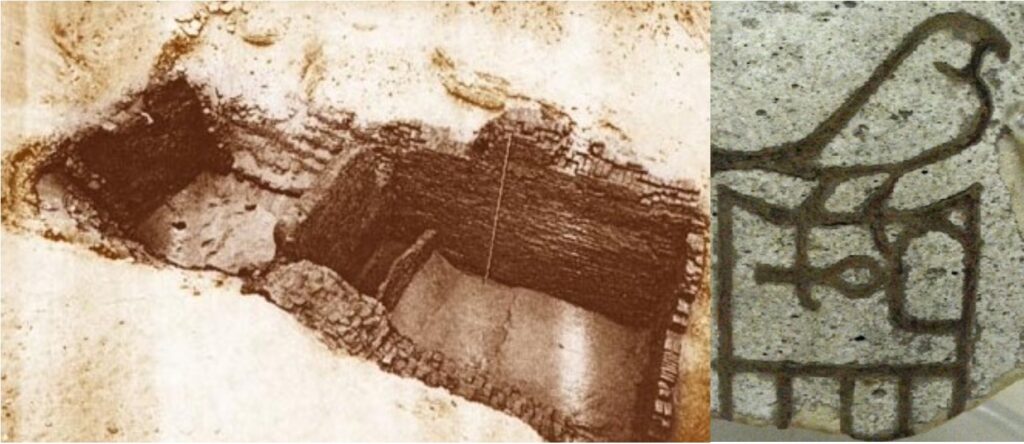

Umm el-Qaab – Vista general

Umm el-Qaab – Vista general

Las distintas excavaciones realizadas desde finales del siglo XX han ido sacando a la luz los enterramientos de una serie de reyes predinásticos, todos ellos con el título de Horus, que voy a secuenciar asi: Horus Escorpión I (tumba U-j), Horus Iry (B1,B2), Horus Ka (B7, B8, B9), y Horus Escorpión II (B50). Tras una atenta lectura de lo escrito por varios autores de gran prestigio, llega uno a la conclusión de que en la secuencia propuesta, ni están todos los que son, ni son todos los que están, lo que no deja de suscitarme una cierta melancolía. Algunos expertos proponen a Narmer como el último rey predinástico, mientras otros lo colocan como primer monarca de la Dinastía I. Pero más tarde abordaremos este interesante asunto.

Fragmento de jarra con el serekh (estandarte) del Horus Ka grabado en la parte izquierda. British Museum

Fragmento de jarra con el serekh (estandarte) del Horus Ka grabado en la parte izquierda. British Museum

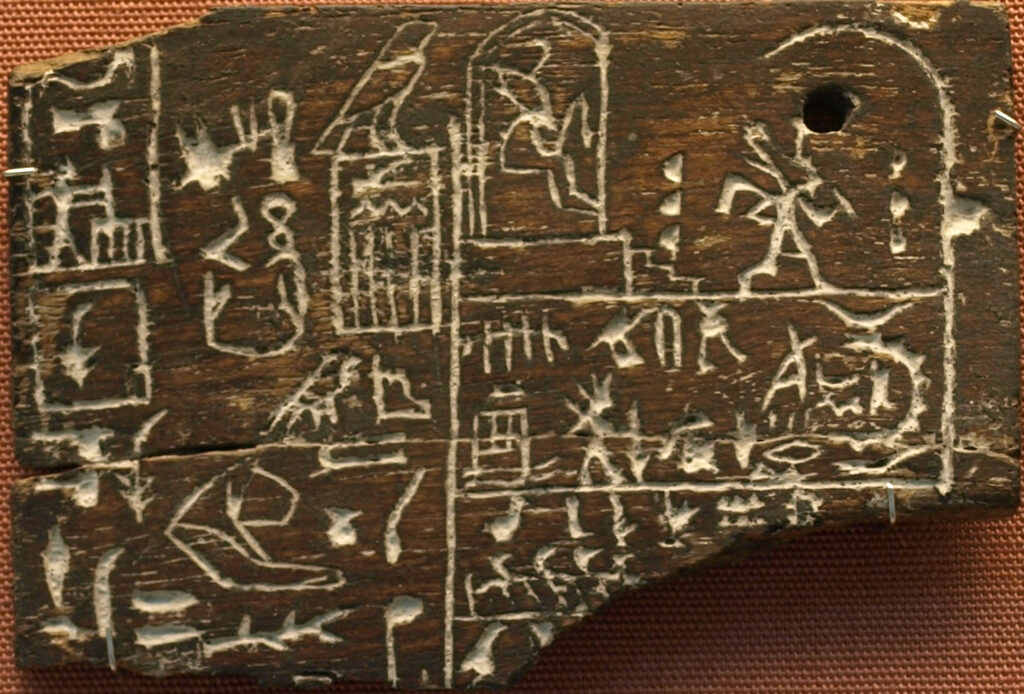

El egiptólogo Günter Dreyer, del Instituto Arqueológico Alemán, excavó en 1988 la que seguramente sea la tumba más importante del periodo Nagada III, clasificada como U-j entre las descubiertas en Umm el-Qaab. Este hallazgo, datado hacia el 3250, marca un punto de inflexión, puesto que allí se encontró un conjunto de etiquetas de hueso y marfil con las primeras secuencias de escritura jeroglífica conocidas, Hablamos de etiquetas puesto que todas presentan un agujero que, mediante un cordel, uniría el texto a una determinada ofrenda destinada al ocupante de la tumba, sin duda un rey. Estos textos informan sobre la naturaleza de la ofrenda (aceite, tejidos, etc.) y su lugar de procedencia. Uno de ellas contiene el genitivo “de Elefantina”, lo que nos da idea de la influencia del rey de Abydos sobre territorios ubicados tan al sur. Otra etiqueta cita la ciudad de Bubastis, en el Delta, por lo que es razonable pensar que durante el gobierno de este monarca pudo estar en marcha el proceso de unificación política con el Bajo Egipto, o incluso haberse completado.

Además de las etiquetas, en U-j fueron también halladas vasijas con algunas inscripciones en tinta negra, formadas únicamente por dos palabras (el nombre de un lugar y el de un animal, frecuentemente un escorpión) que componen un sintagma compuesto por un sustantivo y un genitivo. Así, por ejemplo, el texto inscrito en uno de los vasos puede traducirse como “plantación (o tal vez finca) de Escorpión”, es decir, el texto nos explica que el vaso (o el vaso y el contenido que hubiera podido contener) era una ofrenda originaria de dicha plantación de Escorpión.

Otro hallazgo interesante procedente de la inmensidad de Umm el-Qaab es la tumba conocida como U-s, donde se encontraron, dibujados con tinta sobre unos vasos de piedra, los dos ejemplos de serekhs más antiguos que se han documentado hasta hoy, aunque no contienen aún todos los elementos del serekh histórico (Cervelló Autouri, 2,011). El serekh no era otra cosa que el estandarte real de la época, que podía ser portado sobre un asta del mismo modo que una bandera (recuérdese la famosa Paleta de Narmer), o ser inscrito sobre una superficie a modo de escudo heráldico. El serekh histórico es un rectángulo vertical que contiene tres motivos: la parte inferior representa la fachada de Palacio, la residencia del rey de donde emana el poder y que los egipcios, siglos después, llamarían per-aa, “la casa grande”; sobre ella se disponía un espacio para la inscripción del nombre real correspondiente y, por encima de todo lo anterior, un halcón orgulloso presidía el estandarte, el Horus cósmico que legitima al rey y a la institución que encarna.

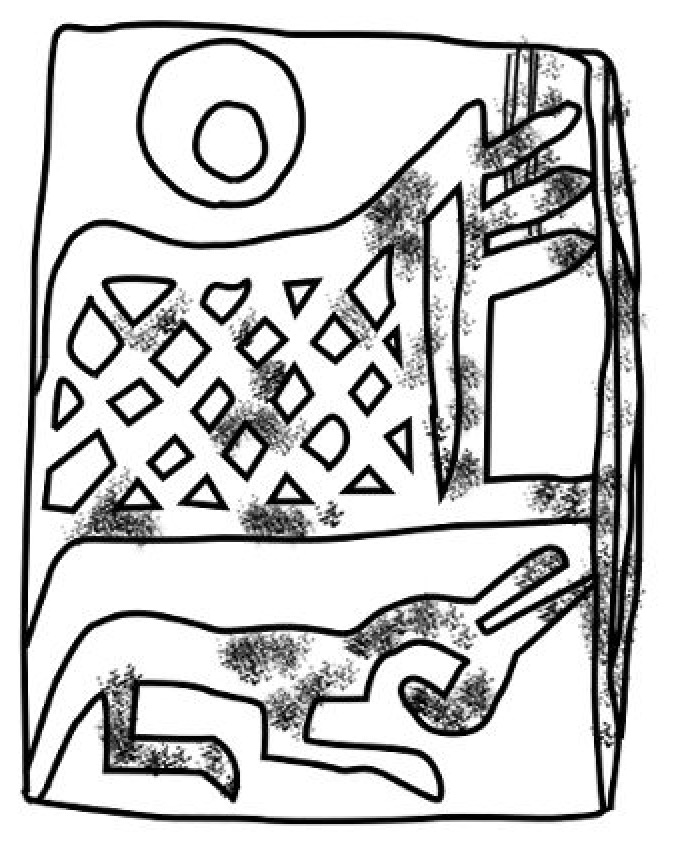

Dibujo de una de las etiquetas encontradas por Dreyer en la tumba U-j. En el registro superior se representa el “per-wer”, uno de los primeros tipos de santuario egipcio, posiblemente asociado a la diosa buitre Nekhbet. El animal de la parte inferior podría ser una representación arcaica del dios Seth.

Dibujo de una de las etiquetas encontradas por Dreyer en la tumba U-j. En el registro superior se representa el “per-wer”, uno de los primeros tipos de santuario egipcio, posiblemente asociado a la diosa buitre Nekhbet. El animal de la parte inferior podría ser una representación arcaica del dios Seth.

Excurso – ¿Y quién fue el primer rey dinástico?

Según la versión de Sexto Julio Africano que ha llegado hasta nosotros, Manetón escribió: “La primera dinastía comprendía ocho reyes, de los cuales el primero fue el tinita Menes, que reinó 62 años y murió a consecuencia de la embestida de un hipopótamo”. Es razonable suponer que el escriba y sacerdote nacido en Sebennitos bebiera de las fuentes tradicionales egipcias para componer su obra, y dos de las listas reales más fidedignas. ambas de época ramésida, proponen a Menes (o Meni) como primer faraón del la Dinastía I, aunque desgraciadamente nada dicen de que sufriera una muerte tan estrepitosa: la Lista Real de Abydos, del rey Seti I, y el conocido como Papiro Real de Turín, confeccionado en tiempos de Rameses II. Entiendo necesario, por tanto, sustituir por otra la pregunta que encabeza este epígrafe y proponerla del siguiente modo: ¿Cuál de los primeros reyes fue recordado por la posteridad como Meni o Menes? Y la respuesta no es sencilla.

El nombre del rey Meni según la Lista Real de Abydos

El nombre del rey Meni según la Lista Real de Abydos

Como cualquier otra disciplina humanística, la Egiptología se ve sacudida cuando aborda un tema en penumbra, bien porque falte parte de la información o porque los datos disponibles sean interpretables. Ese es el motivo que hace muy difícil explicar en profundidad, a mi juicio, el colapso del Reino Antiguo, el Primer Periodo Intermedio en su totalidad, el drama de Amarna, los tristes personajes que protagonizaron la decadencia de la Dinastía XIX, o el sindiós de la wehem-mesut con tres poderes constituidos en el mismo reino, por poner algunos casos especialmente dolorosos. Con el “caso Menes” estamos en una situación análoga.

Los manuales generalistas sobre la Historia del Antiguo Egipto suelen presentar al Horus Narmer como culminador de la unificación del Alto y el Bajo Egipto y primer monarca de la Dinastía I, opinión que parece compartir la mayoría de los egiptólogos. Sin embargo, una serie de autores de bien ganado prestigio opta por el Horus Aha como titular de tan grandes honores (Shaw, 2014; Hornung, 2003; Assmann, 2.005; Padró Parcerisa, 2019…). Algunos otros expertos, para completar el debate, proponen soluciones “de consenso”, sugiriendo que cuando hablamos de Menes, Narmer y Aha nos referimos, en realidad, al mismo monarca (Grimal, 2011), o bien que “Menes tal vez fuera el nombre alternativo de Narmer o el de su inmediato sucesor, Aha” (Kemp, 2008).

Por no ser exhaustivo, me referiré únicamente a los argumentarios sostenidos por dos autores que defienden la candidatura de Aha. Hornung defiende, con razón, que Aha es el nombre que encabeza la lista de reyes de la Dinastía I en la Piedra de Palermo, la lista real más antigua, grabada con los datos existentes en la Dinastía V (aunque el ejemplar conservado es de fecha muy posterior, una copia del original del Reino Antiguo, como el propio Hornung asume). Además, este autor atribuye a Aha tanto la fundación de Menfis como el establecimiento del Año Oficial en Egipto. El profesor Padró, por su parte, abunda en el papel de Aha como fundador de Menfis, y le atribuye también la inauguración de la necrópolis real de Saqqara. Si este dato que aporta Padró es correcto (y líbreme Dios de dudarlo), es de una extrema importancia, porque coloca a Aha como el primer rey con una “dualidad” de enterramientos: habría ordenado la excavación de una tumba en Abydos (por su origen tinita) y otra en el norte, muy cerca de Menfis, costumbre que también practicarán sus sucesores.

Tumba de Narmer en Umm el-Qaab y serekh de Aha en soporte de fayenza

Tumba de Narmer en Umm el-Qaab y serekh de Aha en soporte de fayenza

Quienes defienden que el primer rey de la Dinastía I fue Narmer tienen de su lado la contundencia de los llamados “documentos de la unificación”, esto es, objetos grabados con una temática que explica la atmósfera política que se respiraba cuando Egipto se convirtió en un único país. No obstante, como bien matiza uno de estos autores, “estos documentos no pretenden transmitir o evocar hechos históricos concretos, sino hechos míticos, arquetípicos o simbólicos…[que]…pueden ser considerados como fuentes históricas solo indirectamente, no atribuyendo a su contenido ‘literal’ la cualidad de realidad histórica, sino deduciendo de él situaciones, prácticas o contextos históricos” (Cervelló Autuori, 2011). Estos “documentos” fueron grabados sobre soportes muy concretos: mangos de cuchillo hechos con marfil de hipopótamo, paletas de esquisto ovaladas o escutiformes, y cabezas de maza piriformes de piedra caliza. Tal vez los ejemplares más conocidos de estas categorías sean el mango de cuchillo de Djebel el-Arak, la cabeza de maza de Escorpión y la célebre Paleta de Narmer.

Sentado Narmer en el trono de las Dos Tierras, la iconografía experimenta una ruptura absoluta con los motivos representados en los “documentos de la unificación”. Siguiendo al autor antes citado, Narmer es el último rey que aparece representado tanto en forma humana como en forma animal, pues sus sucesores solo se mostrarán con aspecto humano. También desaparecen de la iconografía regia los motivos de influencia elamita o mesopotámica (recordemos la imagen del “Señor de las bestias” que veíamos en el fresco de la tumba 100 de Hieracómpolis, y que se reproduce también en el mango de cuchillo de Djebel el-Arak). Por último, se produce un cambio drástico en los soportes de la iconografía: las paletas, las cabezas de maza votivas y los mangos de cuchillo tallados dejan de ser utilizados de manera súbita, siendo reemplazados por las etiquetas analísticas, que registran los principales acontecimientos, normalmente rituales, ocurridos en un año de reinado del faraón correspondiente (una Fiesta de Sed, por ejemplo). El reinado de Narmer, por tanto, supone un antes y un después, es el paso del Predinástico al llamado Dinástico Temprano que se materializa con las dos dinastías de Época Tinita.

Cuchillo de Djebel el-Arak, cabeza de maza de Escorpión y paleta de Narmer

Cuchillo de Djebel el-Arak, cabeza de maza de Escorpión y paleta de Narmer

2 – El vínculo entre el rey y las divinidades

La asociación entre la monarquía egipcia y las divinidades reviste una naturaleza harto compleja, muchas veces abstracta, y por ello suele ocurrir que la relevancia del dato histórico pierde entidad ante el razonamiento filosófico o teológico. Por otra parte, egiptólogos con altísimas capacidades

intelectuales y conocimientos enormes nos han dejado obras que destilan una calidad extrema en el campo de la investigación sobre el contacto entre lo divino y lo humano en el ámbito egipcio. Me contentaré con citar tres: ‘Reyes y Dioses’ de Henri Frankfort, ‘El Uno y los Múltiples’ de Erik Hornung y ‘Egipto; Historia de un Sentido’ de Jan Assmann. Es por todo ello que en las páginas siguientes presentaré un relato muy esquemático sobre la relación del rey con el dios, proponiendo después una humilde hipótesis de trabajo que no aspira sino a suscitar una reflexión más reposada sobre la naturaleza del soberano egipcio.

En las antiguas sociedades estructuradas sobre las relaciones de parentesco, allá por los tiempos de la cultura Nagada I, comenzaron a surgir líderes o jefes locales que, aun siendo indistintos del resto de personas, asumieron algunas responsabilidades generales para garantizar el bienestar y la pervivencia de la comunidad. Se ocuparían de encontrar buenos pastos para el ganado, vigilarían las cosechas, harían un seguimiento de los partos y las defunciones en el grupo y, en general, estarían muy atentos a cualquier cuestión que pudiera afectar a la convivencia de todos. En aquellos tiempos es seguro que ya habría nacido el mito, porque las fuerzas de la naturaleza dejaban paso a las primitivas divinidades, diosas y dioses que eran ofrendados en los momentos gratos e invocados ante la adversidad. Los jefes locales se relacionarían de algún modo con estas divinidades para agradecer que un parto hubiera llegado a buen término, o la curación de un enfermo, o para implorar una buena temporada de los cultivos. Y es muy probable que estas relaciones se iniciaran, antes de nada, con las divinidades femeninas, desde siempre asociadas con la fertilidad, las plantas, el ganado doméstico y los ciclos estacionales, pero fundamentalmente con los escenarios mágicos del nacimiento y la muerte.

Con el paso del tiempo, ya lo hemos visto, el jefe local va ganando en importancia hasta convertirse en un primitivo “rey”, y su asociación con las divinidades también experimenta una evolución hacia lo que podríamos llamar “familiaridad”. Empezará a reclamar su legitimidad presentándose como encarnación del hijo, marido o hermano de una o varias divinidades femeninas y, en especial, de las más veneradas (Hathor con toda seguridad, Isis muy probablemente), y a medida que se va vinculando con dioses masculinos, debido a la coincidencia sexual, las divinidades femeninas quedan postergadas en el constructo ideológico real. Poco a poco, pero sin pausa, las diosas dejan de representar el papel principal para asumir otro en segundo plano que estará relacionado, básicamente, con la maternidad (Jiménez Serrano, 2007).

El dios halcón, Horus, adquiere una importancia crucial desde el principio de Nagada III en la construcción de la ideología monárquica egipcia. Recordemos que en los primeros momentos de este periodo se produce la guerra territorial del sur que da lugar al nacimiento al Proto-Reino del Alto Egipto. Los reyes de Abydos, capital del primitivo Estado, respetan y utilizan el prestigio del templo hieracompolitano de Horus, y asocian su persona al dios mediante un título protocolario que les confiere las prerrogativas espirituales y “legales” de gobernantes legítimos. Esta asociación justifica también sus roles como comandantes de las tropas y sumos sacerdotes de todos los cultos, celebrando las liturgias de las divinidades que se adoran en el reino. El registro arqueológico va sacando a la luz una sucesión de reyes que han incorporado el título de Horus a sus serekhs; Horus Cocodrilo, Horus Iry, Horus Ka, Horus Escorpión….hasta llegar a los primeros reyes dinásticos: Horus Narmer, Horus Aha, Horus Djer, Horus Djet, Horus Den, etc.

Etiqueta con la “masacre del enemigo” del Horus Den – British Museum

Etiqueta con la “masacre del enemigo” del Horus Den – British Museum

Puede ser procedente plantearnos sobre qué Horus estamos hablando, pues Frankfort estableció una distinción fundamental en 1948, momento de la publicación de su libro ‘Reyes y Dioses’. Después de un estudio concienzudo sobre los textos míticos y religiosos egipcios, este experto distingue entre dos realidades diferentes del dios Horus que, a su vez, implican la existencia de dos tradiciones religiosas completamente independientes.

De la antigüedad remota procede el Horus “gran dios”, una divinidad con atributos cósmicos que es “metáfora de los vínculos entre lo celeste y lo terrestre, pues puede ir de un ámbito al otro sin dificultad” (Alegre García, 2.017). Este Horus viejo, de tradición, es el dios que presta al rey su imagen para construir el primer título del Protocolo Real. El investigador Jiménez Serrano (2007) propone que este Horus sería el adorado en la Hieracómpolis de finales de Nagada II; primero por las frecuentes relaciones que mantuvieron Abydos e Hieracómpolis desde este periodo; y en segundo lugar, porque el Horus hijo de Osiris resulta imposible en este momento, puesto que Osiris no existe aún en un panteón egipcio donde el dios funerario es Khentyamentu, el dios chacal que “está al frente de los occidentales”.

Precisamente esta identificación del dios como hijo de Osiris e Isis es la segunda versión o realidad de Horus según la distinción de Frankfort, resultado y concreción de un desarrollo teológico posterior. Como ya expuse anteriormente, es muy probable que la diosa Isis pudiera tener su origen en algún momento del Predinástico, pero de Osiris no se tiene noticia hasta bien avanzado el Reino Antiguo, durante la Dinastía V (Hornung, 2003; Alegre García, 2022; Castel, 2001 y otros). Parece haber algunos indicios de su presencia en los reinados de Neferirkara y Niuserra, pero la confirmación no llegará hasta la producción de los Textos de las Pirámides del rey Unis. Desde aquí arranca la creación de la literatura sobre el mito osiríaco, que tendrá un notable éxito durante toda la antigua historia egipcia y será magníficamente recogida por el moralista Plutarco de Queronea en el siglo II de nuestra era, no sin añadir alguna narrativa propia que va algo más allá de los textos egipcios (Molinero Polo, 2000). También emana de los Textos de las Pirámides el mito de la eterna confrontación entre el joven Horus, legítimo heredero del trono de Egipto, y su tío Seth, asesino de Osiris y usurpador del trono. Este enfrentamiento entre Horus y Seth se desarrolla sobre todo durante el Reino Medio, aunque alcanzará la máxima perfección en el Reino Nuevo con el texto que conocemos como “La contienda entre Horus y Seth”.

Podríamos pensar, desde nuestra construcción mental moderna y occidental, que esta eclosión de un “segundo Horus” pudo suponer un problema para la ideología real egipcia. Nada más lejos de la realidad. El pensamiento egipcio no era esclavo de una coherencia concreta que hiciera imposible la coexistencia de dos o más contextos distintos. ¿Cómo si no hubiesen podido convivir varias cosmogonías diferentes en una única civilización?. Al revés, era perfectamente válida la aproximación simultánea que Frankfort, en otra obra magnífica (‘La religión en el Antiguo Egipto: una interpretación’), llama “multiplicidad de enfoques”. En virtud de esta particular visión del mundo veremos cómo el rey egipcio sigue ostentando el título del viejo Horus en su protocolo, mientras simultáneamente se hace representar en la iconografía siendo amamantado por la diosa Isis igual que el joven Horus, hijo de Osiris y legítimo propietario del trono de las Dos Tierras. El papel del monarca no se resiente, sino que sale reforzado. Algo similar había ocurrido anteriormente, cuando en la Dinastía IV la monarquía adopta el quinto título del rey como “hijo de Ra”, pero sin desprenderse de su título de Horus. La ideología monárquica era ya lo suficientemente fuerte como para absorber la pujante solarización teológica sin comprometer la simultánea e inmutable condición del rey como Horus de tradición. Por eso Tutmosis III, muchos siglos más tarde, se presenta como hijo de Atum en Medinet Habu, como hijo de Ra en Amada, como hijo de Dedun en Semna, o como hijo de Amón, Ptah y Hathor en Karnak.

Procede ahora preguntarnos qué naturaleza creó la ideología real para el monarca egipcio. En otras palabras, ¿era el rey de Egipto un dios? Dos egiptólogos eminentes que varias veces se han citado aquí se situaron, en su momento, en los extremos opuestos de la cuestión. Henri Frankfort (1998), siguiendo los razonamientos de la teología menfita, sostiene de forma categórica que “el rey es divino”. En el otro extremo, pero con idéntica contundencia, Erik Hornung (2003) matiza la afirmación de su maestro hasta el punto de negarla cuando dice “el rey es divino, pero no es un dios”. Entre el blanco y el negro que son las opiniones de ambos sabios, los autores se posicionan en algún punto de la inmensa gama intermedia de grises, algunos con más argumentos que otros.

A partir de aquí, permítaseme imaginar una hipótesis de trabajo. El problema en este debate, a mi juicio, radica en que la pregunta sobre la divinidad del rey se plantea de manera absoluta, global, de modo que no acepta una respuesta que sea distinta de un sí o un no. Exige razonar sobre la naturaleza de un “rey abstracto” o de la entera realeza egipcia vista como una totalidad, como un sujeto único que habría atravesado tres milenios sin cambiar un ápice su esencia. Muy al contrario, creo yo, la ideología faraónica tuvo que enfrentarse a una realidad que no era inmutable y estática (aunque el pensamiento de un mundo estático era muy querido en Egipto, véase a estos efectos lo propuesto por la literatura sapiencial), y debió modularse a medida que se iban produciendo las circunstancias en un tiempo cierto y determinado. Afortunadamente para el monarca, la ideología real era maravillosamente versátil, capaz de aprovechar novedades aparentemente adversas (ya hemos visto cómo solventó sagazmente la irrupción del “segundo Horus”) o, en caso de necesidad, obviar la realidad, pues cabe suponer que durante el tiempo de Sety II, por ejemplo, la ideología monárquica tendría algún problema para explicar el reinado de Amenmese en el sur del país. Quiero aclarar que distingo entre el entramado ideológico de la monarquía y la praxis política, cuestiones entrelazadas pero diferentes.

Cartucho de Sety II en el Petrie Museum (UCL) Londres

Cartucho de Sety II en el Petrie Museum (UCL) Londres

Podría pues plantearse, tal vez, que la naturaleza del rey de Egipto que construye la ideología real, aun siendo una, tuvo mayor o menor capacidad de influencia y protección del monarca concreto en los distintos momentos históricos. Me resulta imposible pensar que la naturaleza del rey tuviera la misma construcción teórica a finales de la Dinastía VI que durante el inicio de la Dinastía XVIII. Y el hecho de que la ideología real sea, en último término, el pilar jurídico y teológico de la naturaleza del rey concreto que se sienta en el trono, explica que soberanos como Amenhetep III o Rameses II se deificaran en vida mientras que otros muchos faraones nunca llegaran a tanto. Los reyes citados vivieron unas circunstancias muy concretas que permitieron la pujanza de una ideología poderosa, tanto que fue capaz de asumir y proponer al monarca como un dios. En contextos de conflicto, de incertidumbre, incluso de colapso económico o malestar social expreso, la divinización del rey no es posible, con independencia de que, una vez fallecido, se le reconozca el epíteto de nefer-necher o “buen dios”. En el ámbito funerario, ahora sí, el rey es una divinidad.

Esta hipótesis sobre una ideología real que se modula en función de las circunstancias de un tiempo concreto, y por tanto dibuja la “naturaleza condicionada” del monarca egipcio, puede llevarnos a considerar que la percepción de la “justificación” y “sacralidad” de un único rey en particular no fuera la misma en momentos distintos de su reinado. A ello apuntan los regicidios, en grado de tentativa o consumados, que tienen lugar en la época faraónica, todos ellos en el marco de una realidad histórica especialmente delicada.

De izquierda a derecha, los reyes Teti, Pepy I, Amenemhat I y Rameses III

De izquierda a derecha, los reyes Teti, Pepy I, Amenemhat I y Rameses III

Refiriéndose a la Dinastía VI, Manetón nos habla de “Otoe (Teti), que reinó 30 años y fue muerto por sus guardias personales”. Aparte de este testimonio no existen otras pruebas para consolidar el asesinato del faraón Teti como hecho histórico, aunque algún autor entiende que este presunto regicidio explica el breve reinado de su sucesor, el usurpador Userkara (Grimal, 2.011), tal vez uno de los nomarcas o gobernadores provinciales que desde los tiempos de la Dinastía V buscaban una cada vez mayor autonomía frente a la administración centralizada del soberano. El hijo de Teti, Meryra Pepy I, accede al trono tras el breve reinado de Userkara y disfruta de largos años de gobierno, aunque está documentada una conspiración que busca su muerte. En un momento de su reinado hasta ahora desconocido, en el harén real se urde un plan para eliminar al monarca y sentar a uno de sus hijos en el trono, aunque el complot es descubierto y desbaratado. Se abre entonces un proceso penal secreto del que ofrece testimonio directo Uni, oficial del rey, en la autobiografía que escribe en su capilla funeraria de Abydos; “Fue [entonces] instruido proceso en secreto en el Harén Real contra la Gran Esposa Real y Favorita [?]. Su majestad me hizo ir para escuchar[lo], [a mí] solo…” (traducción de J. M. Serrano). No conocemos el veredicto final del juicio, pero debió sentenciar un terrible final para la esposa traidora y – seguramente también – para el hijo a cuyo beneficio iría dirigida la trama.

Casi tres siglos y medio más tarde accede al trono de Egipto, de un modo muy poco claro que siguen estudiando los expertos – y que tendrá consecuencias -, Amenemhat I, fundador de la Dinastía XII ya en pleno Reino Medio. Dos obras literarias compuestas casi inmediatamente después de su fallecimiento (tal vez durante el reinado de su hijo y sucesor, Senusert I), ‘La historia de Sinuhé‘ y ‘Las instrucciones del rey Amenemhat‘, nos traen la noticia de que la muerte de Amenemhat I fue, en realidad, un regicidio ejecutado por su propia guardia personal, y así lo cuenta también Manetón. La Egiptología sostiene mayoritariamente que su reinado fue testigo de grandes tensiones políticas (Diego Espinel, 2.011, y otros) que motivaron el traslado de la capitalidad desde Tebas a Iti-Tawy, primero, y la conspiración para su asesinato en torno a su año 30 de reinado después, según consta en las cronologías consultadas (Hornung et al, 2006; Shaw, 2014; Grimal, 2.011; Padró, 2019).

Y también Rameses III, segundo monarca de la Dinastía XX, fue víctima de un regicidio, en este caso por una cuestión sucesoria que tendría detrás, de nuevo, complejos intereses políticos, puesto que entre los notables tebanos existía una fuerte oposición frente a un monarca inclinado a favorecer los intereses del Bajo Egipto, y capaz de incurrir en un dispendio colosal de los recursos para la preparación de su Fiesta de Sed durante su año 29 de reinado, mientras la economía del país era presa de la carestía y la corrupción (Borrego Gallardo, 2.016). El cuidadoso estudio de fuentes escritas antiguas (en especial el llamado Papiro Judicial de Turín, pero también el Papiro Rollin y el Papiro Lee), llevó a los autores durante muchos años a sospechar que la muerte del rey, fechada entre los años 30 y 32 del reinado, distaba mucho de haber sido natural. El estudio radiológico de la momia practicado por TAC en 2012 reveló un corte en el cuello de unos siete centímetros de longitud, tan profundo que llegaba hasta el hueso.

Imagen radiográfica del cuello de Rameses III. La flecha blanca señala la lesión. Publicada el 18 de diciembre de 2012 por The New York Times

Imagen radiográfica del cuello de Rameses III. La flecha blanca señala la lesión. Publicada el 18 de diciembre de 2012 por The New York Times

Llegan hasta nosotros, pues, los retratos de cuatro soberanos egipcios, todos ellos con una bien ganada mención en la literatura egiptológica, que atraviesan contextos francamente desfavorables en una fase o en la totalidad de sus reinados, hasta el punto de estar en riesgo sus propias vidas. La posteridad llegaría a entender el asesinato del rey, en palabras del autor citado, “como una posibilidad real y creíble para los egipcios de la antigüedad, además de un tipo de acontecimiento recurrente en su historia…(aunque)…la idiosincrasia de las inscripciones oficiales no deja espacio para la mención de estos acontecimientos”. El regicidio es el fracaso de la ideología real, porque con anterioridad al asesinato (sea o no consumado) ha sido incapaz de construir una “naturaleza condicionada” lo bastante fuerte y protectora para el individuo concreto que se sienta en el trono de Egipto. Dicho de otro modo, el contexto hostil ha dejado devastada a una ideología real que, no obstante, renacerá de sus cenizas con el siguiente monarca. No pretendo con estos argumentos afirmar, banalmente, que “como el rey puede ser asesinado, es imposible que sea una divinidad”, puesto que ya se ha postulado que para el pensamiento egipcio los dioses son mortales, pero viven muchísimo más tiempo que los humanos (Hornung, 2016). Quiero únicamente exponer que la naturaleza del rey, siendo divina o no, está subordinada a una serie de factores externos que afectan a la ideología que sustenta a dicha naturaleza, y que puede no ser uniforme a lo largo, incluso, de un mismo reinado específico.

Además de la coincidencia de un contexto hostil en los reinados de estos cuatro monarcas, existe una tendencia que no deja de llamar la atención. Manetón fija la muerte del rey Teti (fuese o no asesinado) en su año 30, y las cronologías modernas que anteriormente he citado establecen un rango de fechas que va desde el año 22 al 26 de reinado. El gobierno de Pepy I fue largo, unos 48 años, aunque se desconoce el momento en que tuvo lugar la conspiración del harén que pretendía su muerte para que uno de sus hijos accediera al trono. Podríamos conjeturar, tal vez, que para darse las condiciones óptimas necesarias para el éxito del complot, ese hijo usurpador debería tener la edad suficiente para gobernar, por lo que resulta posible pensar que la trama tuviese lugar a partir del año 20, o seguramente superior, de reinado. Los expertos son casi unánimes al señalar que el regicidio de Amenemhat I tuvo lugar en su año 29 (con la excepción de Shaw, que fija en el año 31 el fin de su reinado). Y para el caso de Rameses III las fechas oscilan entre los 30 y los 31 años. Con independencia de la fecha concreta, parece que las pistas nos conducen hacia la Fiesta de Sed o jubileo del monarca.

Etiqueta con la representación de un jubileo del rey Den (Dinastía I). British Museum

Etiqueta con la representación de un jubileo del rey Den (Dinastía I). British Museum

El Heb-Sed o Fiesta de Sed era un ceremonial que la tradición egipcia (yo diría la ideología real) encontraba indispensable para que un rey llegado a sus treinta años de gobierno, envejecido por la edad y cansado por tanto tiempo cargando con su alta magistratura, “renaciera” y renovara sus energías para seguir al frente del país. No se ha descubierto, aún, la documentación necesaria para reconstruir el ceremonial completo, pero sí se sabe que comenzaría con el rey sentado en el trono con su cuerpo cubierto con un manto (la “mortaja” del rey muerto), para después culminar una serie de liturgias mágico-religiosas que confirmarían su “resurrección” y nuevo vigor, como la carrera ritual para certificar simbólicamente su dominio sobre todos los territorios del reino. Este jubileo se repetía de nuevo cada tres años, algo perfectamente lógico por la pobre esperanza de vida en el Antiguo Egipto, donde un hombre era considerado viejo si superaba los treinta años, y una mujer (por el peligro para su vida que suponía el parto, y por la gran cantidad de partos que cada mujer tenía) bien podría ser considerada una superviviente si pasaba de los 26 o los 27 años. No se sabe si todos los reyes que cumplían los 30 años de reinado celebraban con exactitud su jubileo, pero sí se conocen algunos monarcas que celebraron un Heb-Sed en el momento que más convenía a sus intereses, lo que vuelve a hablarnos de la oportuna elasticidad de la ideología real.

Quiero llegar, por fin, a mi convicción de que los regicidas parecen haber esperado todo lo posible para acercarse al momento del Heb-Sed del soberano para perpetrar el crimen, seguramente porque estarían convencidos de la menor “energía”, “magia protectora” o “vitalidad simbólica” del rey en ese preciso instante. Amenemhat I, por ejemplo, bien pudo ser asesinado en cualquier año de su reinado, puesto que para el sector de la oposición tebana contraria al rey su ilegitimidad sería idéntica en todo momento. ¿Por qué esperaron hasta su año 29 para atentar contra su persona? La misma pregunta podría plantearse para la muerte de Rameses III, la conjuración contra Pepy I, o la (no confirmada) agresión mortal contra el rey Teti.

Así pues, una ideología real que se acomoda con facilidad al entorno cambiante y que, por ello, nos presenta una naturaleza condicionada del monarca que depende de cada época, de cada soberano, e incluso de los distintos momentos de un mismo reinado, no contribuye a pensar que los hombres y mujeres que portaron la doble corona fuesen dioses. Hasta en una civilización como la egipcia, donde la religiosidad es un fenómeno transversal, la distancia entre el ámbito divino y el ámbito humano es insalvable. El dios egipcio no “se aparece” a los humanos, ni a los reyes ni a los pastores. No hace prodigios, más allá de las inundaciones generosas del Nilo que favorecen las abundantes cosechas. Los pretendidos “milagros” que nos cuentan los monarcas, como la teogamia que invoca Hatshepsut para legitimarse como hija del dios Amón, o la fuerza insuperable que este mismo dios insufla en Rameses II para resistir las embestidas de los hititas en Qadesh. no son más que construcciones de una ideología real que, al parecer, no pudo hacer tan buen trabajo al construir la naturaleza del antecesor y esposo de Hatshepsut (Tutmosis II), ni las correspondientes a varios sucesores de Rameses II (Seti II, Siptah, Tausert), sencillamente porque el contexto fue diferente.

3 – El Protocolo Real egipcio

El Protocolo Real egipcio es la acepción genérica que la Egiptología emplea para el conjunto de los cinco títulos que los reyes de Egipto van asociando al trono desde el Predinástico hasta la Dinastía IV. Es muy importante establecer la diferencia entre los títulos reales y los nombres que los sucesivos monarcas escriben detrás de cada título. Por ello, si en algún lugar vemos grabada, inscrita o pintada una mención completa de algún faraón, observaremos que se compone de 5 títulos fijos, idénticos para todos los reyes, más 5 nombres propios casi siempre unidos a varios epítetos. El título, desde que se crea, es inmutable y puede ser ostentado por el rey a partir de ese momento como lo que es: una dignidad de la monarquía que pasará de un soberano al siguiente mientras Egipto tenga rey. Los títulos reales fueron creados consecutivamente por este orden: título de Horus (durante el Predinástico tardío, el periodo que corresponde a los reyes de la llamada “Dinastía 0”), Nesut-Bity o Rey del Alto y del Bajo Egipto, y Nebty o Dos Señoras (ambos a mediados de la Dinastía I), Hor-Nub, Horus de Oro (Dinastía III), y Sa-Ra o Hijo del dios Ra (durante la Dinastía IV). Una vez rey de Egipto, el individuo concreto que asumía en ese momento el poder podía hacer gala de uno o varios títulos según entendiera conveniente, aunque hasta el Reino Medio ningún monarca lució la titulatura completa. Veremos incluso que el rey en muchos casos se limita a grabar en sus inscripciones el título de Rey del Alto y del Bajo Egipto y el título de Hijo de Ra, uniendo a ellos, respectivamente, el nombre que eligió para su coronación y su nombre de nacimiento. El rey Sety I, por ejemplo, será el Nesut-Bity Menmaatra (“Firme es la Justicia del dios Ra”y el Sa-Ra Sety Merenptah (“El de Seth, amado de Ptah”).

Inscripción con los títulos de Horus, Nesut-Bity y Sa-Ra con los nombres asociados a ellos por el rey Tutmosis III. Deir el-Bahari

Inscripción con los títulos de Horus, Nesut-Bity y Sa-Ra con los nombres asociados a ellos por el rey Tutmosis III. Deir el-Bahari

Los nombres reales, por su parte, son los que cada monarca, en el momento de su coronación, decide asociar a cada uno de los títulos reales. A estos nombres también podrán añadirse los epítetos que se consideren oportunos. El nombre que elige el célebre Tutankhamon para el título de Nesut-Bity es Neb-Kheperu-Ra (“El Señor de las Manifestaciones es Ra”), mientras que para el título de Sa-Ra establece el nombre que le fue puesto al nacer más un epíteto: Tutankhamon Heka Iunu Shema, es decir, Tutankhamon, el “Gobernante de la Iunu del Sur”.

El rey, que no modifica los títulos del Protocolo (únicamente ocurre en unos contextos históricos muy concretos que después veremos), tiene libertad absoluta para cambiar todos sus nombres, incluso el de nacimiento. Precisamente Tutankhamon, el joven rey enterrado en la famosa tumba KV62, se vio obligado por las circunstancias de su tiempo a cambiar su nombre de nacimiento original, Tutankhaton, y adaptarlo a una versión respetuosa con el dios Amón de Tebas. Algo parecido ocurrió con el nombre que acompañaba al título de Hijo de Ra del (presunto) padre de Tutankhamon, pues nació como Amenhetep, siendo el cuarto rey con este nombre, para después ser conocido como Akhenaton. Dos reyes de Egipto que anteriormente hemos citado, además de muchos otros, cambiaron en algún momento todos los nombres que habían elegido para acompañar a los títulos reales con ocasión de su entronamiento. Después de unos años de gobierno en Tebas, Amenemhat I decide trasladar su Residencia a una capital ex novo que hace llamar Iti-Tawy, aprovechando esta mudanza para cambiar completamente su nomenclatura. Aún es más radical el rey Pepy I, que modifica todos sus nombres en cada celebración de su Fiesta de Sed o jubileo real. Esta prerrogativa de modificación de los nombres reales se produce también durante el Segundo Periodo Intermedio, cuando los reyes “extranjeros” hicsos se sientan en el trono de las Dos Tierras. Los hicsos, población de origen semita asentada en Egipto desde el Reino Medio, adoptan rápidamente la religión y las costumbres del país, y sus reyes utilizan la titulatura canónica de los monarcas egipcios. Se sabe que el más conocido y poderoso soberano hicso, llamado Ipepi (Apofis), llegó a utiizar hasta tres nombres distintos de coronación para acompañar a su título de Nesut-Bity durante su reinado: comienza como Aa-user-ra, luego se decide por Aa-quen-en-ra y termina como Neb-khepesh-ra. El motivo de la sucesión de unos nombres tan parecidos entre sí se desconoce, aunque parece que este rey de Avaris buscaba una estrecha vinculación entre la monarquía hicsa y la divinidad solar heliopolitana (Martínez Babón, 2.015).

En algún punto que tuvo lugar entre el final de la Dinastía III y el inicio de la Dinastía IV los nombres de coronación y de nacimiento del monarca empiezan a escribirse dentro de un cartucho, un óvalo con un fuerte simbolismo de eternidad. Al destacar así estos dos nombres, los egipcios están solventando un problema aún inédito pero que más tarde se producirá. ¿Qué ocurre cuando el mismo nombre de nacimiento es compartido por varios reyes? A lo largo de la época faraónica nos encontramos con cuatro monarcas que llevan el nombre de Mentuhetep, tres Senusert, otros cuatro Amenhetep, cuatro Tutmosis más…y hasta once individuos que se llamaban Rameses. Actualmente resolvemos esta situación asignando a cada rey un ordinal de la numeración romana: Amenemhat III, Senusert II, Tutmosis IV, Rameses V, etc. Pero a los egipcios debió parecerles poco elegante inventar los números romanos antes de que la propia Roma existiera, y se entendían perfectamente utilizando el nombre de coronación como praenomen y el de nacimiento como nomen, de modo que los reyes que hemos escrito con los ordinales romanos serían para ellos Nymaatre Amenemhat, Khakheperra Senusert, Menkheperura Djehutymes y, algo más complicadillo, Usermaatra-Sekheperenera (praenomen o nombre de coronación) Rameses Kherkhepeshef (nomen o nombre de nacimiento). La absoluta libertad del monarca para elegir, cambiar y combinar nombres y epítetos consiguió que, ostentando títulos idénticos, nunca dos faraones portasen los mismos nombres, aunque alguna parte fuese utilizada por otro rey anterior. Pero pasemos ahora al relato sobre la formación del Protocolo, el cuándo y el porqué del nacimiento de los cinco títulos reales.

Predinástico final – Dinastía “0”

Ya expusimos en otro momento el conflicto bélico, la guerra de conquista que protagonizaron los primitivos Estados de Hieracómpolis, Nagada y Abydos. El resultado de este enfrentamiento es la aparición de un Proto-Reino del Alto Egipto unificado, cuyo rey (o un sucesor cercano) se habría presentado como encarnación del poderoso dios Horus del templo de Hieracómpolis. El monarca luce en su estandarte la imagen del orgulloso halcón, Señor del Cielo, sobre su propio nombre y la fachada de palacio.

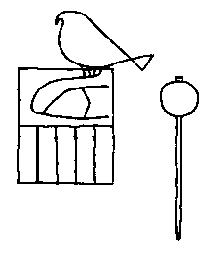

Serekh del Horus Escorpión II. El halcón preside el estandarte, sobre el nombre del rey y la fachada de palacio

La secuencia de reyes-Horus es larga: Escorpión I, Doble Halcón, Ny, Hat, Hedju, Iry, Hut, Ka, Nineyt, Cocodrilo, Escorpión II… e incluso aquellos autores que proponen a Aha como fundador de la Dinastía I deducen, como ya vimos, que Narmer fue el último de los reyes-Horus anteriores al Dinástico Temprano. Es muy probable que todos ellos reinaran desde Tinis (Abedju, en egipcio), la metrópoli capital del Proto-Reino del Alto Egipto, Los nombres de varios de estos reyes figuran incluso en las listas reales que se comenzaron a redactar muchos siglos después.

La llamada Dinastía “0” ha sido puesta en cuestión hasta nuestros días, aunque su existencia es abrumadoramente aceptada por los autores actuales. Los primeros indicios fueron hallados en las excavaciones que Amélineau y Petrie hicieron en la necrópolis de Umm el-Qaab (Abydos) a finales del siglo XIX y principios del XX, indicios que se reforzaron con los resultados obtenidos por James Quibell en Hieracómpolis. Los indicios pasaron a ser hechos gracias a los descubrimientos del Instituto Arqueológico Alemán en los años 80 (el hallazgo, sobre todo, de la ya comentada tumba U-j).

Dinastía I

La unificación política del Alto y el Bajo Egipto se considera el hecho que supone el paso del Predinástico al Dinástico Temprano, y la formación del primer Estado territorial de la Historia. Manetón nos dice: “Después de los Espíritus de los Muertos y de los Semidioses, la primera dinastía comprendía ocho reyes, de los cuales el primero fue el tinita Menes, que reinó 62 años y murió a consecuencia de la embestida de un hipopótamo”. La secuencia histórica sería la siguiente: Menes (Narmer, con casi total seguridad), Aha, Djer, Djet, el gobierno de la reina Meritneith (esposa de Djet y madre de Den, probablemente una regencia en nombre de su hijo), Den, Anedjib, Semerkhet y Qa.

Los primeros reyes de esta dinastía desplazan el centro del poder desde Tinis al sur del Delta, fundan Menfis como naciente capital del reino unificado e inauguran en Saqqara una nueva necrópolis real. Establecen el Año Oficial para todo el país e implementan el calendario. Existen ya en estos años frecuentes enfrentamientos con quienes después serán los enemigos tradicionales de Egipto: libios, beduinos del Sinaí y nubios.

Serekh del Horus Den, quinto monarca de la Dinatía I

Serekh del Horus Den, quinto monarca de la Dinatía I

Tras unos años de regencia de la reina Meritneith, viuda del Horus Djet, su hijo Den sube al trono de las Dos Tierras. Es este monarca quien decide, por alguna razón desconocida, la creación del título de Nesut-Bity o Rey del Alto y del Bajo Egipto, un título cuya simbología es inherente al pensamiento egipcio y parece escapar de nuestra comprensión, como se deduce tanto de las distintas traducciones modernas como del debate que suscita la determinación exacta de su significado. El título se representa con dos signos jeroglíficos, un junco y una abeja, que se entienden perfectamente por separado pero que, cuando aparecen juntos y asociados al título real, el sentido que puedan tener es menos evidente. De hecho, la traducción que se utiliza en el presente texto de Nesut-Bity como “Rey del Alto y del Bajo Egipto” es en realidad la versión posterior que le dieron los griegos, aunque algunos expertos piensan que el significado de este título encierra un simbolismo mucho más profundo.

El título de Nesut-Bity del rey Rameses II, seguido del cartucho con su nombre de coronación. Staatliches Museum Ägyptischer Kunst (Munich)

El título de Nesut-Bity del rey Rameses II, seguido del cartucho con su nombre de coronación. Staatliches Museum Ägyptischer Kunst (Munich)

Nesut-Bity suele también traducirse como “el del junco y la abeja” o, con mayor detalle, “el que pertenece al junco y la abeja”, expresando así la soberanía del rey sobre los dos territorios por ser ambos símbolos, respectivamente, los emblemas heráldicos del Alto y del Bajo Egipto, aunque no falta algún especialista que discrepa sobre esta interpretación: “Contrariamente a la opinión aceptada, no hay evidencia de que ‘el del junco’ denotase rey del Alto Egipto y que ·el de la abeja’ fuera el rey del Bajo Egipto. Los dos términos forman una pareja que expresa la perfecta balanza y unidad, así el titular de uno debe tener también su pareja” (Quirke, 1990). Por su parte, el profesor Ian Shaw (2014) sugiere que Nesut parece hacer referencia al inalterable rey divino, mientras que la palabra Bity describe al actual y efímero poseedor de la realeza en un momento concreto, siendo cada rey, por tanto, una combinación de lo divino y lo mortal. También podríamos deducir, creo yo, que si el significado de la palabra Nesut es, literalmente, “rey”, y el de Bity es “rey”, sin más connotaciones, la traducción de Nesut-Bity sería “rey-rey” esto es “rey dual” o “rey de la dualidad”. Esta versión de “rey dual” no satisface nuestra comprensión semántica actual, pero es posible que para el egipcio de la antigüedad tuviese un contenido mucho más acorde con su concepción del mundo: un rey que es señor de cuanto existe, del Valle y del Delta, del desierto y de la tierra fértil, de hombres y de mujeres, del ganado y de los cultivos…

En cualquier caso, el rey Den ha creado para la monarquía egipcia el primer título “dual”. En estas fechas de mediados de la dinastía aparecen también algunos símbolos muy queridos para la realeza egipcia durante toda su historia. Es posible que este mismo monarca adoptara por primera vez la doble corona sekhemty, fusión de la corona blanca hedjet del sur y la corona roja desheret del norte.

La corona doble y el sema-tawy

La corona doble y el sema-tawy

Del reinado de Den data asimismo la primera representación conocida del sema-tawy, término que significa “unión de las Dos Tierras”. El motivo consiste en una planta de papiro (Bajo Egipto) y un junco (Alto Egipto) a ambos lados del signo jeroglífico sema (el verbo “unir”), con dos divinidades entrelazando y atando las dos plantas al jeroglífico. En muchas ocasiones la representación de las divinidades consiste en una duplicación de la imagen del dios Hapi, la divinidad que concede la inundación anual del Nilo, pero pueden aparecer también las imágenes de Horus y Seth representando este papel unificador.

Es perfectamente razonable plantear aquí una nueva pregunta. ¿Qué motiva al rey Den para esta súbita explosión creadora de una nueva simbología regia? Hasta este momento el título de Horus, como encarnación del dios del cielo en la persona del rey egipcio, unido a los nombres terribles que adoptan los primeros monarcas de la dinastía (Narmer, “el siluro malvado”; Aha, “el guerrero”; Djer, “el que apresa”; Djet, “serpiente”; Den, “el que corta”) ha sido más que suficiente para enviar por doquier un poderoso mensaje intimidatorio de guerra, violencia, muerte y sometimiento. ¿Intuía Den un horizonte intranquilo en el joven Estado unificado? ¿Obedece a esa inquietud la puesta en marcha, casi simultánea, del primer título dual, la doble corona y el sema-tawy?

El reinado de Anedjib, sucesor de Den, es mucho menos conocido por los especialistas que el de su predecesor, si bien la información que llega hasta nosotros es de mucho interés. El rey Anedjib va a encontrar un escenario de conflicto latente – o algo más – que convence al monarca para alumbrar un nuevo título real, Nebuy “los Dos Señores”, como invocación de Horus y Seth, los dioses antagonistas del norte y el sur, reunidos en la persona del soberano, seguramente para suavizar los ánimos tensionados. Es muy difícil explicar la esencia del conflicto, si fue político, religioso, o ambas cosas a la vez. La manera egipcia de estar en el mundo y comprenderlo difiere radicalmente de la nuestra. Mucho mejor lo expresa Erik Hornung (2.003): “Para los hombres de aquellos tiempos, la historia no era un proceso sociológico o económico, sino una sucesión de ceremonias religiosas y representaciones festivas”. Este periodo de inestabilidad se confirma cuando Anedjib es derrocado por el usurpador Semerkhet, que a su vez será depuesto por Qa, último soberano de esta dinastía.

Semerkhet no duda en borrar el nombre de Anedjib de las inscripciones – una primera damnatio memoriae que veremos recurrentemente a lo largo de la época faraónica -, y sustituye el título de Nebuy, que desaparece para siempre, por el de Nebty (“las Dos Señoras”), representado por la imagen de la diosa buitre Nekhbet junto a la diosa cobra Uadjet, divinidades tutelares del Alto y del Bajo Egipto. Este nuevo título, ahora sí, se incorpora permanentemente al Protocolo Real.

Título de Nebty, “Dos Señoras”

Título de Nebty, “Dos Señoras”

Dinastía II

“La II Dinastía constaba de nueve reyes tinitas – nos explica Manetón – , de los cuales el primero fue Boeto, que reinó 38 años”. Estos monarcas van a ser los últimos a quienes se les va a atribuir su origen en la vieja Tinis (Abydos), y con ellos se extingue la llamada Época Tinita para dejar paso al esplendoroso Reino Antiguo egipcio. Ese manetoniano rey Boeto que da inicio a la dinastía ostentaba, en realidad, el nombre egipcio Bedjau para acompañar al título de Nesut-Bity, aunque resulta bien interesante que los nombres escogidos para ir junto a sus títulos de Horus y Nebty fueran, respectivamente, Hetepsekhemuy (“los Dos Poderes están satisfechos/en paz”) y Hetep-Nebty (“las Dos Señoras están satisfechas/en paz”). El mensaje que el buen rey parece mandarnos desde su nomenclatura es claro: las turbulencias que azotaron el final de la dinastía anterior se han disipado, puesto que Horus y Seth ya no confrontan y reina la paz sobre las Dos Tierras. Este caso es óptimo para observar que, en muchas ocasiones, los nombres que adoptan los faraones no son simplemente tradicionales o litúrgicos, sino que pueden expresar un mensaje político y/o religioso importante para comprender las líneas maestras de sus gobiernos.

A Hetepsekhemuy le sucede el rey Nebra, primer monarca que presenta en su nomenclatura una mención expresa a la divinidad solar por excelencia: el dios Ra. Este dato nos informa, sin duda, de una primera llamada de atención por parte de la nueva teología que está componiendo el sacerdocio de Heliópolis (Iunu, al norte y muy cerca de Menfis), en realidad una completa cosmogonía cuya elaboración intelectual estuvo casi a la altura de la teología menfita. No obstante, deberán pasar dos siglos más para que el culto solar heliopolitano eclosione con toda su potencia. La política de Nebra parece reforzar el desplazamiento del centro de gravedad del país hacia el norte, y sus inmediatos sucesores parecen seguir la misma línea, con el consiguiente desapego de la nobleza sureña. Pasados unos cuarenta años desde el reinado de Nebra (según la cronología que aquí más se utiliza: Hornung, Krauss y Warburton, 2006), la tensión político-religiosa que se manifestó en tiempos de Anedjib pasa a ser un duro conflicto en la segunda mitad de esta dinastía. Como suele ocurrir en los tiempos de crisis y subsiguiente descentralización política (por ejemplo en los llamados “Periodos Intermedios”), las fuentes originales llegan hasta nosotros cargadas de incoherencias y contradicciones, y nos presentan dos nombres que – de acuerdo con Cervelló (2011) – corresponden al mismo monarca: Sekhemib-Perenmaat, que aparece en un serekh presidido por el halcón, por lo que el nombre está asociado al título de Horus; y Peribsen, inscrito en un estandarte coronado por el animal fantástico que representa al dios Seth. Siguiendo al profesor Padró (2019), el rey Peribsen únicamente gobernó el Alto Egipto con el título de Seth, mientras el poder en el norte estaría en las manos de un Horus llamado Neferkasokar.

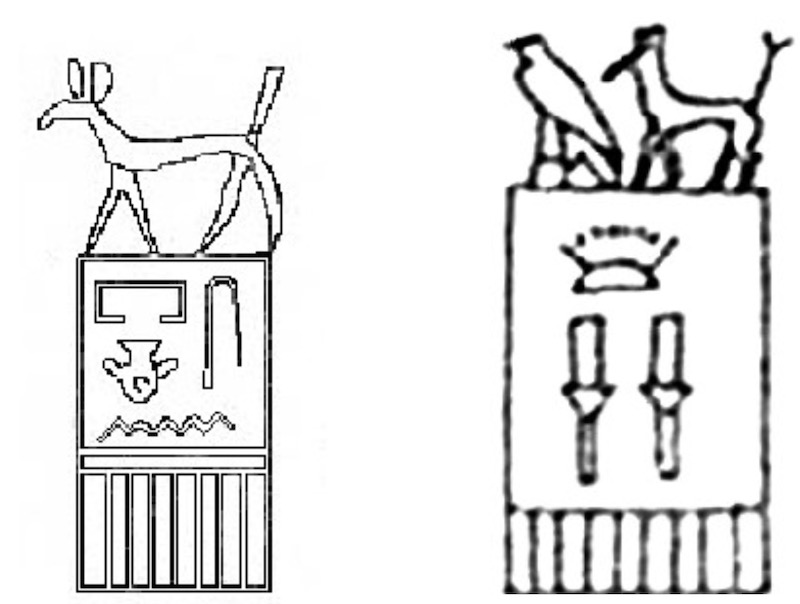

Los estandartes “heterodoxos” de los reyes Peribsen y Khasekhemuy.

Los estandartes “heterodoxos” de los reyes Peribsen y Khasekhemuy.

Con el ascenso al trono del último monarca de la Dinastía II nos enfrentamos a una situación similar: dos nombres de un mismo soberano asociados a títulos reales diferentes. El rey Khasekhem, que corona su estandarte con el halcón, es considerado el reunificador de las Dos Tierras. Somete a los norteños, se casa con la dama Nemaathapy, perteneciente a la nobleza del Delta, y devuelve la paz al país. Conseguidos sus objetivos adopta el nombre de Khasekhemuy (“los dos Poderosos aparecen [en él]”), que inscribe en un serekh presidido, de forma conjunta, por Horus y Seth. Esta reivindicación del monarca como protagonista de la concordia entre ambos dioses podremos observarla con frecuencia durante los reinados de soberanos posteriores, y leeremos por ejemplo, en el Reino Nuevo, este texto de Hatshepsut:

“Yo uní a los Dos Señores, es decir, a las dos partes,

reinando como el hijo de Isis [=Horus]

y siendo fuerte como el hijo de Nut [=Seth].

(Versión de K. Sethe, citada por Assmann, 2005)

Ya vimos que el efímero título de Nebuy creado por el rey Anedjib fue inmediatamente suprimido por su sucesor Semerkhet, que lo sustituyó por el de Nebty. Lo mismo sucede con estos títulos “anómalos” de Seth y Horus-Seth que nacen a finales de la Dinastía II: una vez superado el contexto histórico que los justificaba, ningún otro soberano egipcio posterior volverá a utilizarlos

Dinastía III

El reinado de Khasekhemuy pone el punto final a la Época Tinita en Egipto. Se abre un tiempo nuevo que va a diseñar los cánones religiosos, artísticos y políticos definitorios, en mayor o menor medida, del resto de la historia antigua egipcia. En el Reino Antiguo que ahora se inaugura, el Estado centralizado tendrá un poder enorme, absoluto, que emana de la persona de un rey más cercano que nunca a la divinidad. Por así decirlo, su dominio sobre las Dos Tierras es tan abrumador que ni siquiera se plantea divinizarse en vida. La arquitectura realizada en grandes bloques de piedra crea un mensaje universal de majestad y gloria que Assmann define, con esa hermosa poética tan característica en él, como “la semántica de lo pétreo”.

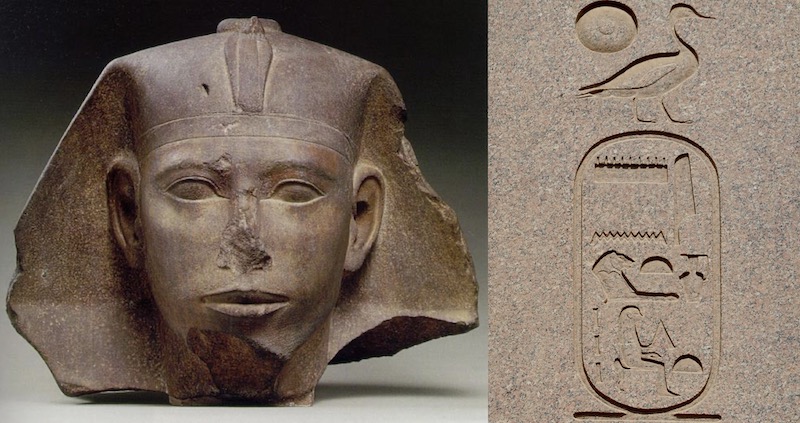

Estatua del faraón Necherkhet (Museo de El Cairo) y representación del título Horus de Oro en fayenza realizada en Época Ptolemaica (Metropolitan Museum NYC)

Estatua del faraón Necherkhet (Museo de El Cairo) y representación del título Horus de Oro en fayenza realizada en Época Ptolemaica (Metropolitan Museum NYC)

El tránsito de una dinastía a la otra, sin embargo, no supone en realidad una verdadera ruptura, puesto que el segundo y más conocido monarca de la Dinastía III, Necherkhet, podría haber sido hijo o yerno de Khasekhemuy (el supuesto parentesco varía en función de los autores). Por otra parte, el último rey tinita es quien, abandonando la construcción en adobe de sus predecesores, edifica grandes recintos de piedra, aunque sin alcanzar la calidad y cantidad que produce la nueva dinastía.

Las cronologías modernas siembran de dudas los inicios de la Dinastía III. Los autores discuten sobre cuál de sus monarcas fue el primero: parece ser mayoritaria la opinión favorable hacia el rey Nebka, si bien otros expertos se decantan por Necherkhet, más conocido como Djeser o Zóser, el artífice de la pirámide escalonada de Saqqara. En estos momentos iniciales se crearía el cuarto título del Protocolo Real, Hor-Nub (Horus de Oro), el menos utilizado por los posteriores faraones y, también, el que mayor oscuridad mantiene sobre su significado. Se representa con la imagen del halcón posado sobre el jeroglífico que se traduce como “oro”, una suerte de collar con colgantes. No es habitual que los autores lo traten en sus publicaciones, y si lo hacen es apenas una mención. Es muy posible que este título fuese creado por Necherkhet, el gran monarca de esta dinastía, que permaneció en la memoria de los egipcios hasta la Baja Época siendo venerado como un dios en Saqqara, donde fue recordado como wb3-jner, “el que abre la piedra” (Assmann, 2.005).

No existe en este momento testimonio de conflictos internos en el país, la administración central está más extendida y funciona con mayor precisión que en la etapa anterior, el comercio fluye con normalidad, y los tradicionales enfrentamientos con libios y beduinos del Sinaí no suponen una amenaza seria que pueda poner en peligro la estabilidad de las Dos Tierras, por lo que resulta realmente complicado encontrar un hecho o contexto objetivo que pueda explicar la creación del título real de Horus de Oro. Algún autor apunta que ya desde el reinado de Necherkhet-Djeser el culto solar ha ganado una amplia popularidad (Padró, 2.019), y desde luego la arquitectura funeraria del rey, que adopta la forma revolucionaria de una pirámide, indica un claro acercamiento de la monarquía al clero de Heliópolis. Tal vez esta nueva realidad cultual justifique el nacimiento de un título que sigue sin estar satisfactoriamente explicado.

Dinastía IV

Imagen antigua de Giza

Imagen antigua de Giza

El primer rey de la Dinastía IV es Seneferu. Se ha postulado que fue hijo de Huni, último monarca de la Dinastía III, puesto que terminó la construcción de la pirámide que este rey dejó inacabada en Meidum. Este planteamiento es una hipótesis, no un hecho, pero de ser correcto mostraría que la transición entre ambas dinastías no supuso, tampoco en este caso, una ruptura con la familia reinante. Los pilares que sustentan esta dinastía son los ya existentes en la anterior, pero ahora tendrán una expresión amplificada, netamente superior a todo lo previo. Las pirámides que se levantan ahora serán el emblema del Reino Antiguo para siempre. Las mastabas de los notables serán, en general, amplias y armoniosas, y aparece una estatuaria que retrata con ricos matices la sociedad egipcia, desde los magníficos monarcas y príncipes hasta las cerveceras más humildes. La administración del Estado, un aparato burocrático gigantesco y bien engrasado, organiza las necesidades del país: las levas de soldados en caso de conflicto exterior, los tiempos de azofra en que los trabajadores deben emplearse para las grandes obras del rey, la importación de bienes, etc.

Se produce ahora, con total seguridad, la cristalización de la teología solar de Heliópolis, que concibe una divinidad suprema manifestada en tres formas: Khepri, el sol que aparece al amanecer; Ra, o el sol en la radiante plenitud del mediodía; y el viejo Atum, ancestral demiurgo solar que se retira por el horizonte occidental al llegar la noche. Esta teología no alumbra un monoteísmo, porque la deidad solar preside el Panteón sin perjuicio de las restantes divinidades, aunque en este momento histórico es adoptada por la realeza. Ya hemos asistido a un tímido y fugaz atisbo de la solarización de la monarquía en la Dinastía II, cuando el rey Nebra incluye en su nombre una llamada al poder del dios Ra, y también una mayor influencia de esta teología cuando en la Dinastía III las primeras pirámides se erigen como sepulcros reales, pues conviene recordar que la pirámide es uno de los principales símbolos solares. Ahora seremos testigos de la íntima relación del rey con la divinidad solar, que en la práctica se va a reflejar en una cada vez mayor influencia del clero heliopolitano tanto en la espiritualidad como en la praxis política del país.

Cabeza del rey Djedefra realizada en cuarcita, procedente de Abu Roash (Louvre) y título de Sa-Ra sobre el cartucho con el nombre de nacimiento de Hatshepsut (Obelisco en Karnak)

Cabeza del rey Djedefra realizada en cuarcita, procedente de Abu Roash (Louvre) y título de Sa-Ra sobre el cartucho con el nombre de nacimiento de Hatshepsut (Obelisco en Karnak)