Analogía fonética

A lo largo del tiempo, y debido a los fenómenos de inestabilidad ortográfica y de la denominada “reducción fonética” – un recurso de economía del lenguaje -, un signo puede ser “reducido”, e.g., perdiendo una sílaba considerada débil en la pronunciación o que ya no se pronunciaba más en el habla corriente, como ocurre en los nombres divinos de Amón (imn) o de la diosa del Oeste (imntt), que pueden aparecer con o sin la i inicial.

Esto condujo a que un signo pudiera emplearse con varios valores fonéticos, y, consecuentemente, expresar palabras diferentes del léxico corriente; así, el signo del “cánido erguido” (![]() Gardiner Sign-list E17) puede denotar el término “dignatario” (sAb), pero también el de “hijo” (sA), por la pérdida de la bterminal del trisílabo.

Gardiner Sign-list E17) puede denotar el término “dignatario” (sAb), pero también el de “hijo” (sA), por la pérdida de la bterminal del trisílabo.

Analogía semántica

Un signo que representa una idea puede extender su valor por metáfora, metonimia o antonomasia para denotar nociones relacionadas entre si; p. ej., el logograma “cinocéfalo sentado en actitud de adoración” (Período Ptolemaico), animal consagrado al dios-ibis Thot, puede usarse para escribir el nombre propio de esta divinidad, pero también para expresar conceptos asociados a sus funciones, i.a., “hablar” (verbo,dyed), “saber” (verbo y sustantivo, rej), “contar” (verbo, ip) o “escribir, escrito” (verbo y sustantivo, sesh).

Si bien el repertorio de signos empleados en el curso de la historia egipcia tuvo una cierta estabilidad durante cada época, en la práctica siempre existió la posibilidad de ampliar sus valores a través de la creación de “nuevos” signos que se empleaban para expresar, analíticamente, nociones preexistentes o, con mayor razón, ante la aparición de otras novedosas o inexistentes en tiempos anteriores; p. ej., el signo del “carro de guerra” (Gardiner Sign-list T17) necesariamente nació luego de que los egipcios adoptaran ese artefacto, antes desconocido por ellos, a partir del Periodo Hicsos o poco después.

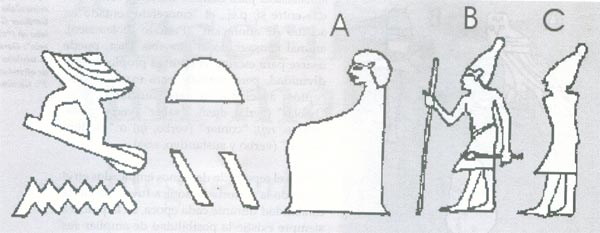

Las actualizaciones de signos antiguos podemos ejemplificarlas con el caso del nombre propio del dios tebano, Amón, cuando, a partir del Reino Nuevo, comenzo a escribírselo como un “ojo” (Gardiner Sign-list D4) encerrado en una “porción de tierra” (Gardiner Sign-list N17), implicando tanto la fonética del mismo (imn) como su significado teológico, “El Oculto, el Invisible”. Es a partir de este “neograma” ue derivará el famoso “Ojo de Dios” cristiano, encerrado dentro de un triángulo, para indicar la noción de Dios como “el Ojo que todo lo ve” y, también, la de “aquel quien esta oculto en el Mundo”. Una variante egipcia del antiguo formato muestra una “línea de agua quebrada” (Gardiner Sign-list N35) sustituyendo al “ojo”, pero el sentido fonético y léxico es exactamente el mismo.

Este recurso permitió que, con el correr del tiempo, el uso de los ochocientos signos de la escritura, habituales durante el período del Egipcio Clásico (Reinos Antiguo y Medio) llegara, para el Período Grecorromano, a mas de… ¡ocho mil!, lo que implica un salto del mil por ciento en el arsenal grafico.

Tamaña hazaña en la historia de la escritura tiene pocos antecedentes, si alguno. Fue la dialéctica del incremento en la signografía la que ayudó a alcanzar esta cifra exagerada en el reservorio de imágenes disponibles, ya que comenzó a aplicarse la asignación de valores fonéticos análogos a signos de lo más diversos y cuyos valores originales eran completamente diferentes.

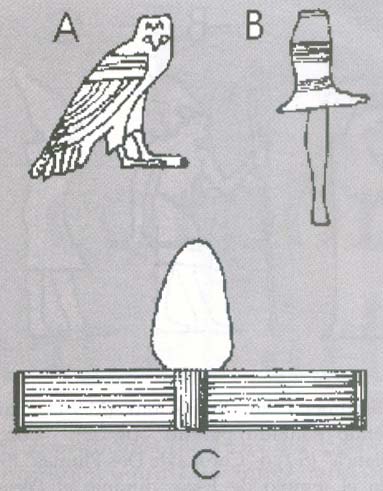

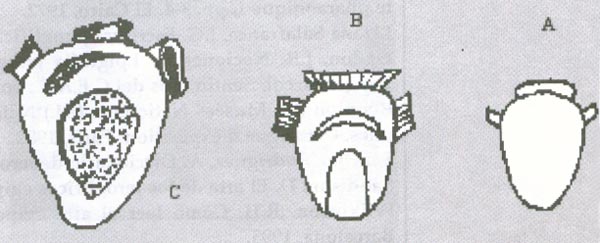

Por ejemplo, el logograma “pelo” (![]() Gardiner Sign-list D3) llegó a tener los valores fonéticos de wS, wA,nm y nbd, entre otros. El trisílabo nfr pudo expresarse con los logogramas

Gardiner Sign-list D3) llegó a tener los valores fonéticos de wS, wA,nm y nbd, entre otros. El trisílabo nfr pudo expresarse con los logogramas ![]() (“tráquea y pulmones” Gardiner Sign-list F36),

(“tráquea y pulmones” Gardiner Sign-list F36), ![]() (“flor de loto” Gardiner Sign-list M9 y vars.),

(“flor de loto” Gardiner Sign-list M9 y vars.), ![]() (“cinocéfalo parado [o sentado] Gardiner Sign-list E32 y vars.),

(“cinocéfalo parado [o sentado] Gardiner Sign-list E32 y vars.), ![]() (“Dcorona Blanca” Gardiner Sign-list S1) o

(“Dcorona Blanca” Gardiner Sign-list S1) o ![]() (“Corona de Dos Plumas Rígidas” Gardiner Sign-list S9). En el templo de Esna, durante el Período Grecorromano, se han detectado ochenta y cuatro formas diferentes para escribir el logosílabo n.

(“Corona de Dos Plumas Rígidas” Gardiner Sign-list S9). En el templo de Esna, durante el Período Grecorromano, se han detectado ochenta y cuatro formas diferentes para escribir el logosílabo n.

En consecuencia, el sistema de escritura jeroglífico egipcio, en tanto va más allá del mero fenómeno lingüístico, posee un rico arsenal de significantes gráficos que supera con creces las posibilidades de cualquier otra escritura conocida en la historia de la Humanidad.

Bibliografía selecta

BETRÓ, M. C. Hieroglyphics. The Writings of Ancient Egypt (ueva York-Londres-París, 1996).

COLLIER, M.-B. MANDLEY, Introducción a los jerpglíficos egipcios (Madrid, 2000).

DAVIES, W. V. Egyptian Hieroglyphs (Londres, 1987).

FISCHER, H. G. Ancient Egyptian Calligraphy (Nueva York, 1979).

ID., art “Hieroglyphs”, en Lexicon der Ägyptologie II (Wiesbaden, 1977), 1189-90.

GARDINER, A. H. Egyptian Grammar³ (Oxford, reed. 1973).

KAPLONY, P. “Die Prinzipen der Hieroglyphernschrift”, en Textes et languages de l’Égypte pharaonique I (El Cairo, 1972), 3-4.

LIZANA SALAFRANCA, J. G. Escritura jeroglífica (Huesca, 1978),

OGDON, J. R. Nociones de epigrafía jeroglífica. Una introducción a la Ciencia de las Imágenes; col. Seminarios del C.E.A.E., vol. 2 (Buenos Aires, 1997).

ID. “Escribelo de mil maneras: Juegos ortogrçaficos de la escritura jeroglifica”, en Revista de Egiptologi/Isis13 (2003), 28-30.

Reunión des Musées Nationaux (ed.) Naissance de l’Écriture. Cunéiformes et hiéroglyphiques. Catalogue d’exposition (París, 1982).

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, A. Diccionario de jeroglíficos egipcios (Madrid, 2000).

SANDISON, D. El arte de los jeroglíficos egipcios (Barcelona, 1998).

WILKINSON, R. H. Cómo leer el arte egipcio. Guía de jeroglíficos del antiguo Egipto (Barcelona, 1995).

Queda hecho el deposito que marca la Lez 11.723 de Registro de la Propiedad Intelectual de la Republica Argentina.

Derechos reservados. Es propiedad. © 2003 y 2006, Jorge R. Ogdon.